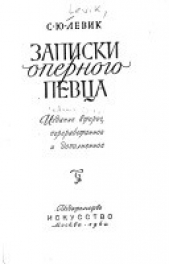

Записки оперного певца

Записки оперного певца читать книгу онлайн

Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.

С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В третьей картине: во-первых, я нахожу необходимым сделать существенное изменение. Ввиду того, что Герман кончает сумасшествием, что в опере уже есть его слуховая галлюцинация, я нахожу вполне естественным дразнение

<Стр. 676>

приятелей, всегда очень стеснительное для постановки, обратить сплошь в галлюцинацию. Нельзя ли для этого заставить Сурина и Чекалинского петь за сценой в рупор, чтобы выдвинуть ярче эти зловещие голоса?.. Последнее, вероятно, неосуществимо, но, во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы поющих не было на сцене.

Во-вторых, нельзя ли сильнее, чем это делается обыкновенно, подчеркнуть встречу взглядов Графини и Германа после интермедии во время двух тактов пиу виво, причем Сурина опять заменить невидимым голосом.

В четвертой картине настоятельнопрошу свиту приживалок уменьшить до минимума, не больше четырех. Этот хор в тридцать человек и в сценическом отношении бессмыслен и по интонации всего колорита этой сцены так грузен и громок! С почина Медеи Мей-Фигнер выхода в этой сцене Лизы установлены возмутительные. Она вбегает как ни в чем не бывало и скорее радостно приветствует Германа, точно забыв, что входит в спальню Графини. Исправьте это, бога ради!

В пятой картине я настоятельнейшим образом прошу Вас уничтожить безвкусный эффект адского смехаи беготни к столу за деньгами после ухода привидения. Музыка здесь выражает окаменелость ужаса, а отнюдь не суету.

Во всем остальном полагаюсь на Ваш вкус и опытность.

Я пришлю Вам на днях исправленное мною либретто, в некоторых местах попрошу исполнителей сообразоваться с ним.

В партитуре есть многое, что Петр Ильич исправил в тексте только ради Фигнера, сообразуясь с особенностями его пения, и что для других певцов совсем не необходимо, а между тем вошло в канон всех постановок «Пиковой дамы».

Есть и обмолвки первых исполнителей этой вещи, которые тоже стали обязательными. Так, например, Славина, перечисляя знатные имена при Людовике XV, потом говорит: «при них я и певала», когда нужно сказать: «при них и я певала»...

Конечно, все это пустяки... Но, впрочем, Вы слишком художник, чтобы не знать, как пустяки в отделке художественного произведения значительны.

Затем, конечно, прошу очень позволить мне присутствовать

<Стр. 677>

на одной из репетиций, дав мне своевременно знать, когда мне надо приехать в Петербург.

Примите мое сердечнейшее пожелание дальнейших успехов Вашего удивительного предприятия и уверения в глубоком уважении

М. Чайковский» *

Указания М. И. Чайковского были приняты во внимание.

Хор во время грозы в первой картине пел за кулисами, сцену вели мимисты.

На балу Чекалинский и Нарумов пугали Германа не через рупор, правда, но из задрапированной ниши.

Встреча Германа с Графиней была устроена таким образом. Мчавшийся через сцену гость на какую-то долю минуты загораживал ей дорогу. В это время по обе стороны оказывались Нарумов и Чекалинский, то есть лица, с которыми у Германа ассоциировалось воспоминание о трех картах. Герман пугался и своим движением пугал Графиню.

Приживалок выпускали не тридцать, как в «казенном» театре, но и не четырех, как предлагал Модест Ильич, а двенадцать, так как при меньшем их количестве хор совершенно не звучал. От его повторения театр вообще отказался. Выходам же Лизы была придана должная значительность.

Появление Графини в казарме было сделано следующим образом.

Один серо-бурый простенок в казарме был сделан не из холста, а из тюля и чуть-чуть просвечивался. Графиню, одетую и загримированную под покойницу, то есть в саване и белом чепце, подымали с пола на досках, как бы из гроба. Она не входила, вообще не делала ни одного движения, а медленно вырастала как бы из под земли.

В сцене у Канавки силуэт Петропавловской крепости со своим шпилем в перспективе на правой стороне Невы, темно-серый купол, еле освещенный дымчатой луной, и медленно-медленно ползущие серо-бурые облака придавали всей сцене зловещий характер и как бы предвещали самоубийство Лизы. Действие же происходило на левой стороне, в одной из полукруглых гранитных ниш набережной,

* Из архива В. И. Лапицкого.

<Стр. 678>

где стоят гранитные скамейки и имеются два спуска к воде.

Персонажи вели сцену то стоя, то сидя, то расхаживая.

Решив покончить счеты с жизнью, Лиза бросалась вниз по ступенькам к Неве.

Сцена самоубийства Германа была решена так.

Незадолго до самоубийства один из офицеров отцеплял шпагу с портупеей и бросал ее на диван, стоявший на авансцене у кулисы. Проиграв свою ставку, Герман, не отрывая взгляда от карты с изображением дамы пик, направлялся к дивану и внезапно замечал шпагу. Это вызывало его реакцию: «Что надобно тебе? Жизнь моя?» Постепенно выключался свет на сцене и в оркестровой яме, и спектакль заканчивался в абсолютной темноте.

ТМД в «Пиковой даме» стремился подчеркнуть показную пышность екатерининской эпохи. Отсюда большая роскошь бала с эффектным появлением царицы, спальни Графини и по тому времени непревзойденный по роскоши игорный дом (декорации Гранди). Очень красива была и комната Лизы.

Многое было списано со стен Ораниенбаумского дворца, костюмы были скопированы с хранящихся в музеях оригиналов.

Из декораций неудачен по замыслу и по исполнению был только боскет вместо сада в первой картине.

При постановке «Бориса Годунова» была сделана первая попытка театра в какой-то степени вернуться к первоначальному клавиру Мусоргского, хотя опера в целом шла в редакции Н. А. Римского-Корсакова. Дописанные последним две вставки для сцены коронации выпускались. Обычно пропускаемые во всех театрах рассказ Пимена о царях, рассказ Федора в тереме и отрывок «А, преславный вития» были восстановлены.

В постановочном отношении был проделан и один любопытный опыт.

Я уже говорил о том, что ТМД не располагал и не хотел располагать «проклятием любого театра», о котором так красочно писал Леонид Андреев, то есть статистом, который утром служит факельщиком на шикарных похоронах, а вечером изображает кого угодно в каком угодно спектакле. Возможная масса хора и мимистов в ТМД составляла максимум сто сорок человек, а для коронации Бориса даже на сравнительно небольшой сцене

<Стр. 679>

консерватории этим было не обойтись. Пришлось прибегнуть к особому эффекту.

Сцена коронации представляла внутренность Успенского собора. Все выходы бояр, рынд, свиты и самого Бориса делались из глубины к авансцене. По авансцене Борис проходил в боковую часть храма поклониться почиющим властителям.

В то время как центральная часть сценической площадки была залита светом, боковые приделы храма оставались в полумраке. Находившийся там народ все время двигался, и казалось, что там толчется по крайней мере тысяча человек, от которых главный придел недаром отгорожен стеной царских стрельцов.

По окончании церемонии царь и свита проходили в глубину сцены, где виднелась площадь перед собором.

Сцена коронации была разрешена чрезвычайно удачно, но нужно признать, что, отдалив хор от рампы, Лапицкий значительно обеднил его звучность.

Допрос Шуйского в тереме Борис с самого начала вел в состоянии крайней запальчивости, а на словах «Царь Иван от ужаса во гробе содрогнется» даже хватал Шуйского за бороду. Шуйский в результате пережитого испуга совершенно естественно переходил на более елейный тон.

Боярская дума представляла большой сводчатый покой, в который помимо боковых дверей из верхнего этажа вела широкая винтовая лестница. По этой лестнице, пятясь от преследующего призрака, со свечой в руках спускался Борис. С последним «чур, чур» он оказывался на сцене и в страхе замирал у лестницы, спиной к боярам, до реплики Шуйского. Откликнувшись на нее испуганным «а-а!» и уронив свечу, Борис как бы сбрасывал с себя наваждение и начинал свое слово к боярам как будто спокойно, но все же еще страдальческим голосом.