Чайковский

Чайковский читать книгу онлайн

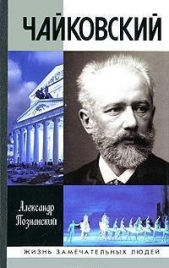

Александр Познанский — автор многочисленных статей и монографий о Петре Ильиче Чайковском, изданных в США, Великобритании, Германии и Японии. Кропотливые архивные поиски последних лет нашли отражение в новой биографии композитора, основанной на документальных материалах — многотомной переписке и малодоступных мемуарах его современников, в результате чего сложился совершенно иной, не похожий на устоявшийся в XX веке образ гения русского музыкального искусства.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Умирающий Кондратьев встретил друга восторженно, изъявив «невероятную радость». «Он плакал и целовал меня бесконечно», — читаем в письме Модесту от 16/28 июля. А спустя несколько дней 20 июля он объяснил фон Мекк: «Сознание исполненного долга дружбы мирит меня со всеми печальными сторонами моего здешнего пребывания». Эти печальные стороны становились все более тяжкими и нестерпимыми, психологическая напряженность нарастала. Записи, сделанные в Аахене, демонстрируют двойственность, присущую его отношениям с Кондратьевым, особенно в сравнении с непрерывными похвалами в адрес Легошина. Он мучительно жалел страдальца, испытывая при этом отвращение к натуралистическим деталям болезни и лечения (которые не преминул занести в дневник). Он то был способен развлекаться всевозможными пустяками, то приходил в отчаяние; впадал в панический ужас перед идеей смерти и хотел бежать; плакал по поводу состояния больного и в то же время чрезвычайно раздражался из-за его поведения и характера. Его записи раскрывают не только конкретные переживания Чайковского в связи с происходившим, но и оттенки его личности и состояния, способность к беспощадному самоанализу и эмоциональные противоречия, его обуревавшие. Например, характерна запись от 16 августа: «Не могу описать сцен, которые произошли, да я их никогда [и] не забуду. <…> Невообразимое расстройство нервов. <…> Мучительные часы. Странное дело! — Я был весь под давлением ужаса и тоски, но не жалости!!! Быть может оттого, что Н[иколай] Д[митриевич] выказывает страх и малодушие перед смертью и, хотя я и сам, быть может, столь же труслив по отношению к смёрти, но когда он начинает как ребенок или баба выть с отчаяния, мне скорее страшно, чем жалко. А между тем, Боже, как он страдает!!! И от чего я так ожесточен — не понимаю. Нет! Я знаю, что я не зол и не бессердечен. А это мои нервы и эгоизм, который все громче и громче шепчет мне в ухо: “Уезжай, не терзай себя, береги себя!” <…> А об отъезде еще и думать не смею».

В день приезда в Аахен, сетуя на состояние друга, Чайковский, тем не менее, записал в дневнике: «Когда он ушел спать, пошли ужинать и болтать с Сашей. Вернулись в 1-м часу. Симпатичная комната» (15 июля 1887 года). На следующий день он сообщает Модесту: «Мы пошли с Сашей ужинать, причем милый Саша выражал мне самым трогательным образом свою радость и благодарность за то, что я приехал. Видно было, что ему было страшно и жутко одному и что мой приезд принес ему большое облегчение от его забот и страхов». Конечно, виделись они ежедневно, и установился своего рода обычай их встреч по вечерам. 29 июля он пишет о Кондратьеве: «Особенная нежность к Саше». И 1 августа: «Я с Сашей в кафе. Шведский пунш. Саша какой-то странный».

После краткой поездки Чайковского в Париж возобновляется тот же образ жизни: «7 августа. Шведский пунш дома с Сашей. Неловко»; «11 августа Легошин заболел желудком»; «17 августа. Саша приходил. Саша беспокоит меня. Он смертельно печален; видно, что он ужасно страдает. Ну как он заболеет, — это самая ужасная трагедия будет!!!» 22 августа разболелся сам композитор: «Саша навещал много раз». В письмах брату он продолжал петь панегирики Легошину: «Я все более ценю Сашу. Я бы желал, чтобы между господами мне указали на более чистую, безупречную, светлую личность»; «сейчас мы долго беседовали с Сашей. Он бедный ужасно печален, ужасно утомлен. Ах, какая это чудная личность! Чем больше его знаю, тем больше удивляюсь ему!»

В Аахене, несмотря на мрачность обстановки, композитор продолжал работать над сюитой «Моцартиана» и до отъезда успел ее закончить. 23 августа приехал племянник Кондратьева Дмитрий Засядко, вызванный незадолго до этого телеграммой. В тот день Петр Ильич записал в дневнике: «Все время сегодня я как в кошмаре. Неистовый эгоизм терзал меня. Одна мысль: уехать!!! Терпению больше нет границ. <…> Господи! Неужели наступит время, что я больше не буду мучиться! Бедный Н[иколай] Д[митриевич]! Бедный Митя! Что ему предстоит». 25 августа в день отъезда: «Прощание без особенных слез. Митя провожал, Я болен и пьян».

Чайковский возвратился в Петербург 28 августа и на следующий день посетил Петергоф, чтобы утешить жену Кондратьева и повидать Васю Филатова. 30 августа он был уже в Майданове. Воспоминания последних недель долго не отпускали его, но в дневнике он записал: «Клин. Алеша. Дурная погода. А все-таки ужасно приятно было видеть рожу моего Алеши. Дома. Все кажется мне сегодня потускневшим, маленьким, недостаточно обжитым, что ли… В первый раз аппетит за чаем. Ведь я целую неделю или ничего не ем, или с некоторым отвращением. <…> Необычайный наплыв нежности к Алеше. <…> Прогулялся по полю. Погода осенняя, но не без приятности. Дома. Писал дневник за много дней. Гулял. Играл Геновефу Шумана. После ужина опять играл. Написал завещание».

Петру Ильичу больше не суждено было встретиться с Кондратьевым. Через три недели, 22 сентября, он сделал о нем последнюю лаконичную запись: «Известие о смерти Н[иколая] Д[митриевича] Кондр[атьева], случившейся накануне». Кондратьеву было всего 55 лет. Комментируя аахенскую эпопею, Модест Ильич писал: «Отдавая должное возвышенности и трогательности Петра Ильича, надо сказать также, что он не рассчитывал соразмерности предпринятого дела с личностью своих сил. <…> Отвлеченно — никто живее его не сочувствовал ближнему, на деле — никто не мог сделать меньше. <…> И вот, это сознание своей неумелости, горячее сочувствие при полной неспособности хоть как-нибудь облегчить страдание, — ненаходчивость при самых маленьких затруднениях — делало бесполезное пребывание Петра Ильича в Аахене еще более мучительным. Он страдал и за больного и за себя. <…> И в конце концов, сделав “слишком много” для дружбы, сделал “слишком мало” для больного, сравнительно с той колоссальной затратой сил, которых потребовал его великодушный поступок». Укажем на еще один аспект, вряд ли осознаваемый композитором или его биографами: двойственное отношение к личности самого Кондратьева, которое на глубинном уровне могло соединяться в его переживаниях с теми или иными проявлениями гомосексуальной жизни.

В каком-то отношении аахенский опыт оказался, однако, целительным. 21 сентября, накануне известия о смерти друга, композитор записал: «А что-то в Аахене? Страшно и подумать!» Но в тот же день в другой тетради появились более связные размышления: «Моя религия обозначилась бесконечно яснее; я много думал о Боге, о жизни и смерти во все это время, и особенно в Аахене роковые вопросы: зачем? как? отчего? нередко занимали и тревожно носились передо мной. <…> Но жизнь с ее суетой приносится, и не знаю, успею ли я высказать тот символ веры, который выработался у меня в последнее время».

Петр Ильич 29 сентября вновь приехал в Петербург, где проходили репетиции «Чародейки». 20 октября состоялась премьера оперы, которой дирижировал он сам. Его вечный критик Цезарь Кюи откликнулся на постановку в нескольких изданиях. Например, в «Музыкальном обозрении» он отмечал: «Чайковский преимущественно лирик мягкий, женственный, чаще всего меланхолический, но искренний и симпатичный; <…> в его музыке мало страсти, силы, энергии…<…> драматические сцены — самая слабая сторона “Чародейки”, а так как они занимают значительно более половины оперы, то они именно и делают оперу несостоятельной».

Это сильно задело авторское самолюбие, так что в Москву Петр Ильич прибыл усталым и расстроенным. 13 ноября он жаловался фон Мекк: «Милый, дорогой друг мой! Простите, ради бога, простите, что так редко пишу Вам! Я переживаю очень бурную эпоху своей жизни и нахожусь постоянно в таком возбужденном состоянии, что не имею возможности даже с Вами по душе побеседовать. Продирижировавши четыре раза своей оперой, я приехал пять дней тому назад сюда в состоянии духа очень меланхолическом. Несмотря на овации, сделанные мне на том представлении, опера моя мало нравится публике и, в сущности, успеха не имела. Со стороны же петербургской прессы я встретил такую злобу, такое недоброжелательство, что до сих пор не могу опомниться и объяснить себе — за что и почему. Ни над какой другой оперой я так не трудился и не старался и, между тем, никогда еще я не был предметом такого преследования со стороны прессы». Неприятности и успехи чередовались. Так, 14 ноября он дирижировал перед восторженной московской публикой концертом из своих произведений, куда впервые была включена сюита «Моцартиана». «Все нумера концерта имели блестящий успех», — писали на следующий день «Русские ведомости».