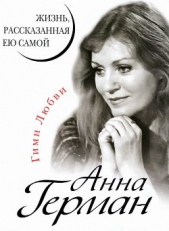

Анна Герман. Жизнь, рассказанная ею самой

Анна Герман. Жизнь, рассказанная ею самой читать книгу онлайн

«Любовь долготерпит, милосердствует, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине…» Последнее, что сделала Анна Герман в своей жизни, — написала музыку на этот Гимн Любви апостола Павла: «Любовь не завидует, любовь не превозносится, всему верит, всего надеется, все переносит…» И таким же Гимном Любви стала данная книга. Это — неофициальные мемуары великой певицы, в которых она вынуждена была промолчать об очень многом (о немецком происхождении своей семьи, о трагической судьбе отца, репрессированного и расстрелянного в 1938 году, о своей дружбе с будущим Папой Иоанном Павлом II). Это — исповедь счастливой женщины, в жизни которой была настоящая Любовь. Ее любимый предложил Анне руку и сердце, когда врачи отказывались верить, что она будет ходить после страшной аварии (49 переломов, тяжелейшая травма позвоночника, полгода в гипсе, более трех лет она не выходила на сцену). Ее муж был с ней «и в горе, и в радости», и в счастливые годы ее громкой славы, и в трагические дни, когда, узнав о своей смертельной болезни, она решила писать эту книгу. И написала ее так же, как пела, ни в ее «золотом голосе», ни в этой последней исповеди нет ни единой фальшивой ноты, ни гнева, ни отчаяния — лишь Гимн торжествующей Любви.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Сколько я спела песен советских композиторов и поэтов? И каждая по-своему хороша, были, конечно, особенно популярные, например, «Надежда», «Когда цвели сады» и «Эхо любви», но мне не менее дороги все остальные — добрые, иногда грустные, иногда лукавые, но обязательно лиричные и мелодичные.

Не знаю, что было бы, не попади я в аварию, возможно, пела бы неаполитанские песни или даже джаз. Мой жесткий контракт с Карриаджи заставил бы меня еще два года позировать, давать интервью, улыбаться и быть марионеткой в подчинении у Ренато. Я и до того не была слишком свободна, тоже без конца переезжала с места на место, из одного города в другой, тоже немало улыбалась и говорила, вместо того чтобы петь, но в Италии чувствовала себя настоящей куклой на ниточках: потянули за нитку — открыла рот, дернули за другую — улыбнулась…

Карриаджи владел студией грамзаписи, пусть совсем небольшой, но все же. Я считала, что еду в Италию прежде всего ради записи пластинки, но запись оказалась на втором плане, меня сначала требовалось хорошенько «раскрутить», то есть разрекламировать. Конечно, была и пластинка с неаполитанскими песнями, но «своих» песен и «своих» композиторов все равно не было.

Кем бы я стала за годы, проведенные в Италии? Неужели звездой итальянской эстрады? Не знаю… Как-то не верится, скорее Карриаджи просто состриг бы купоны с моей временной популярности и вернул обратно в Польшу.

Стоило только мне встать на ноги после аварии и выйти на сцену, как синьор Карриаджи снова появился на горизонте с предложением подписать контракт и даже частично компенсировать мне «потери» за время вынужденной нетрудоспособности. Предложение было финансово выгодным, тем более для особы, потратившей все итальянские заработки на лечение после катастрофы.

Я отказалась.

Почему? Я даже не могла понять, чего не понимает чиновник «Пагарда». Дело не в неприятных воспоминаниях об аварии. Зачем я нужна той студии в Италии? Только стричь купоны с моей популярности из-за катастрофы. Я понимала, сколько мне придется дать интервью, как расписывать каждый несчастный день моей неподвижности, каждое усилие по преодолению беспомощности, каждую мысль о возможности победы над недугом. Представляла, каких и сколько будет задано вопросов, часто нетактичных, даже жестоких, сколько безжалостных поездок, выступлений и фотосессий.

Это имело мало общего с пением и с моим желанием забыть катастрофу и вернуться к нормальной жизни. Я сделала все, чтобы если не стать нормальной, то хотя бы так выглядеть. Скупо отвечала на расспросы, улыбалась, на сцене и перед камерой да вообще перед всеми делала вид, что мне не больно, что я обычная, а не ломаная-переломаная, не хотела, чтобы меня жалели и мне сочувствовали. Я хотела вернуться к жизни, а не к существованию под жалостливыми взглядами.

Сочувствовать можно по-разному, можно ахать и охать, с любопытством вглядываясь в лицо, словно определяя, насколько тебе плохо, а можно молча протянут!» руку для того, чтобы на нее опереться, и при этом не подчеркивать твою ущербность из-за физического недуга. Сочувствие с любопытством ужасно, оно только добавляет мучений, сочувствие действенное помогает.

Я не желала быть объектом пристального внимания и ахов ни для журналистов, ни для зрителей, ни даже для друзей, и рассказывать всем о своих мучениях тоже не желала. Написала книгу. Чтобы ответить сразу всем и насколько возможно (а это вообще невозможно) забыть аварию.

Конечно, физическая боль, необходимость ежеминутно, ежесекундно учитывать свое состояние, лекарства и гимнастика, постоянное чувство усталости не позволяют и сейчас чувствовать себя нормально, но зачем об этом знать журналистам, зрителям, читателям, даже друзьям? Это мое, насколько смогла, я преодолела беду.

Вот почему я не поехала в Италию снова — не только не желала вспоминать произошедшее, но и не желала быть куклой, которую разглядывают, мужеством которой восхищаются, не хотела, чтобы на меня смотрели, меня слушали, мной интересовались прежде всего потому, что я перенесла такие муки, и преодолела все, и выбралась из воды с рыбой в зубах. Я хотела, чтобы на мои концерты ходили из-за моего пения, а не из любопытства.

Вряд ли синьор Карриаджи мог дать мне это.

А становиться лягушкой, которую препарируют, я даже ради большого заработка не хочу.

Мне не раз говорили, что упустила блестящую возможность стать сверхпопулярной не только в СССР, но и в Европе, и в США, мол, именно на интересе к своему мужеству, преодолению можно было построить начальный этап завоевания мира эстрады, а потом, раскрутившись, петь то, что нравится. Правда, тут же оговаривались, что мои личные предпочтения и предпочтения европейской и особенно американской публики разительно отличаются.

— Пани Анна, бросьте вы свои славянские вздохи, исключите нотки страдания в голосе, пойте веселые, заводные песенки, под которые прекрасно двигаются ноги. У вас великолепные вокальные данные, используйте их себе во благо.

Я не захотела петь веселые песенки, под которые прекрасно танцуется. Я хотела петь то, к чему лежала моя душа. И если из-за этого не заработала много денег, то мои родные меня простят.

И если бы я отправилась покорять Запад сначала своими страданиями, а йогом наигранным весельем, то ничего хорошего из этого не вышло бы. Я пела так, как пела, и если моя популярность «всего лишь» в Польше и СССР, тем хуже. Для меня и для остальных.

Хелена Майданец, уехав на гастроли в Париж, обратно не вернулась. Были разговоры о том, что она просто снялась для какого-то порножурнала, и наши чиновники решили, что певица со столь вольным поведением Польше не нужна. Но Майданец нашла себя на парижских подмостках. Хорошо это или плохо? Она счастлива в Париже, работает на телевидении и радио, выступает в знаменитых кабаре, изредка приезжает в Польшу. Хелена счастлива, значит, хорошо, неважно, нравится ли это чиновникам.

И таких певцов и певиц много, они не стали звездами первой величины на европейской или мировой сцене, не перебили славу Битлов или Эллы Фицджеральд, не собирали огромные залы, как «Абба», но жили вполне прилично.

Я могла выбрать такой же путь, могла, но не выбрала, помешала авария. А если бы не помешала? Пришлась бы я западному слушателю по вкусу со своими мелодичными песнями? Возможно, поет же Челентано, и Джо Дассен, и Далида, и многие другие, кто не похож на Битлов или «Аббу», но виноватым себя из-за этого не считает.

Тогда почему мне дороже русские песни, почему они получаются душевней и поются легче?

Наверное, все дело в моих корнях, даже не корнях, а родине. Я родилась в СССР, мои предки тоже, дома говорили на пляттдойч (южнонемецком диалекте), но вокруг я слышала русскую речь, русские песни, видела русских людей. До десяти лет я была гражданкой Советского Союза, а основы всего закладываются в детстве.

Я никогда не задумывалась о своей тяге ко всему русскому, редко об этом говорила, но теперь понимаю, что это так. И поэтому рада, что не увезла своего сыночка Збышека ни за Восток, ни на Запад, как мне предлагали, он родился в Польше, первые слова услышал на польском, видел вокруг Варшаву и варшавян. Это его родина, и лишать Збышека этой родины было бы жестоко, как бы его маму ни манили перспективы безбедной жизни в других странах.

Я ничуть не виню свою маму в том, что она увезла меня из родных мест, у нее просто не было выбора, слишком трудными и ненадежными оказались годы моего собственного детства, слишком много оказалось внешних обстоятельств, которые она могла изменить, только уехав из страны. Мама спасала прежде всего меня, причем делала это как могла и как получалось.

Детство, которого не было

Я из поколения, у которого не было детства.

Это вина взрослых, развязавших войну и тем укравших у нас счастливое детство.

Детские годы большинства моих ровесников изуродованы войной, те, кто родился в середине тридцатых и позже, просто не могли иметь нормальных праздников с веселыми играми и нарядными платьицами. Когда началась война, мне только исполнилось пять лет, но и до того спокойной и обеспеченной жизни тоже не было. Я не жалуюсь, жизнь вообще научила не жаловаться, тем более не предъявлять к ней претензий.