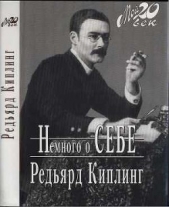

Немного о себе

Немного о себе читать книгу онлайн

В сборник мемуарной прозы выдающегося английского поэта и писателя лауреата Нобелевской премии Редьярда Киплинга (1865–1936) включена его автобиографическая повесть "Немного о себе для моих друзей — знакомых и незнакомых", которая впервые публикуется на русском языке и книга, в которой он описал свои странствия "От моря до моря".

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В тот день, когда я повернул в обратный путь — спутники мои ехали дальше — мой слуга поссорился с новой четверкой носильщиков и ухитрился рассечь одному из них бровь. Я находился в десятках миль от ближайшего белого человека и не хотел, чтобы меня привели к какому-нибудь мелкому горному радже, так как знал — носильщики дружно поклянутся, что слуга пустил в ход кулаки по моему указанию. Поэтому уплатил цену крови и предусмотрительно ретировался — двигаясь главным образом пешком, поскольку Долли Бобе не выносила всех видов и большинства запахов ландшафта. Носильщиков, которые, подобно политикам, не любят, чтобы им давали отставку, пришлось оставить при себе, и они шли впереди меня по дороге шириной в шесть футов, потом как всегда в довершение всех неприятностей полил дождь. Мне предстояло преодолеть расстояние, пройденное в первые три дня, за один день — это тридцать с лишним миль. Носильщики норовили улизнуть в свои деревни и промотать неправедно добытые рупии. На мою долю выпала нелегкая задача руководить отступлением. Думаю, в тот день я проделал немногим меньше сорока миль по крутым подъемам и спускам. Но мне это было очень кстати и позволило под конец дождливого вечера выпить в придорожной гостинице несколько бутылок крепкого армейского пива. В последний день нашего пути гроза, бушевавшая в нескольких тысячах футов под нами, поднялась на уровень хребта, который мы преодолевали, и разразилась прямо среди нас. Мы бросились ничком на землю, и я, когда вновь обрел способность видеть, наблюдал, как половина громадной сосны, расщепленной надвое, будто спичка ножом, сползает по крутому склону холма. Гром заглушал все звуки, казалось, все происходит в пантомиме [97], а когда половинка дерева начала совершать прыжки — жуткие вертикальные прыжки — возникло впечатление белой горячки. Однако носильщики, слышавшие о моих злодеяниях от своих предшественников, утверждали, что раз местные боги промахнулись по такой легкой цели, какую представлял собой я, значит, не такой уж я невезучий.

В этом путешествии я видел вышедшее на прогулку счастливое семейство из четырех медведей, они разговаривали в полную силу голоса; солнце висело в тысяче футов подо мной — я долго не сводил глаз с орла, кружившего в нескольких тысячах футов над похожей на рельефную карту долиной.

По возвращении я передал своего слугу в руки его отца, тот подобающе наказал его за то, что подверг опасности сына моего отца. Но я умолчал, что мой слуга, пенджабский мусульманин, со страху обнял ноги раненного им горца-носилыцика, язычника, и просил его «смилостивиться». У слуги, именно потому, что он слуга, есть свой иззат — честь — или, как выражаются китайцы, «лицо». Берегите его честь, и он будет ваш всей душой. Никогда не браните слугу при ком-то постороннем; и если он знает, что вам известны все оттенки слов, которыми вы выговариваете ему, никогда не употребляйте определенных слов и фраз. Правда, молодому человеку только что из Англии, или старику, на службе которому слуга поседел, дозволено все. В первом случае: «Он юноша. Бранится, как научился у своей девушки», и слуга сохраняет лицо, даже если самые худшие слова его господина имеют женские окончания. Во втором случае престарелый слуга-ворчун говорит: «Это еще что. Мы вместе еще с юности. Ах! Слышали бы вы его тогда»

Вознаграждением за столь небольшую предупредительность является служба, воспринимаемая как нечто само собой разумеющееся, — пока не окажешься без слуги. Мой слуга ежемесячно ходил в местный банк, получал мою зарплату в серебряных рупиях, нес домой в матерчатом поясе, и об этом знал весь базар, клал деньги в старый шкаф, откуда я брал их на свои нужды.

Однако для его профессиональной чести было необходимо ежемесячно представлять мне список мелких расходов, сделанных от моего имени, — на керосин для фонарей коляски, шнурки для ботинок, нитки для штопки носков, новые пуговицы И'гому подобное — написанный на базарном английском сидящим на повороте дороги писцом. Общая сумма, разумеется, росла вместе с моим жалованьем, и с каждой рупии из этого счета слуга брал принятые на Востоке комиссионные — одну шестнадцатую, а то и одну десятую.

Что до всего прочего, то пока мне не исполнилось двадцать три года, я заботился об одежде не больше, чем о том, чтобы затворить внутреннюю дверь или — хотел было написать «повернуть ключ в замке». Но замков у нас не было. Я лишь давал себе труд влезать в одежду, подаваемую после мытья, и вылезать из нее, когда мне помогали раздеться. И еще — роскошь, о которой до сих пор мечтаю, — меня брили, пока я спал!

Однако ко всему этому нужно прибавить привкус лихорадки во рту и шум в ушах от хинина; раздражительность, доводимую жарой до предела, но умеряемую ради того, чтобы сохранить здравость ума; сгущающуюся темноту нестерпимых сумерек; и еще более непереносимые рассветы с палящей, душной жарой в течение шести месяцев.

Когда родные уезжали в предгорья и я оставался один, руководство домом брал на себя отцовский дворецкий. Одной из опасностей жизни в одиночестве является пренебрежение условностями. Наша численность клуба с апреля до середины сентября сокращалась, люди становились невнимательными к себе, и в конце концов наш терзаемый совестью секретарь, тоже нарушитель приличий, устраивал нам резкий выговор и запрещал обедать одетыми, можно сказать, только в майку и бриджи для верховой езды.

Дома это искушение бывало сильнее, хотя я понимал, что, нарушая ритуал переодевания к обеду, лишаюсь якоря спасения. (Сейчас юные джентльмены с широкими взглядами считают это «принаряживание к обеду» вычурностью, подобной «старому школьному галстуку». Я отдал бы жалованье нескольких месяцев за возможность просветить их.). И тогда дворецкий брал в руки бразды правления. «Ради чести этого дома необходимо устроить званый обед. Сахиб давно не приглашал друзей за свой стол». Я отнекивался, будто капризный ребенок. Дворецкий отвечал: «Все, кроме сахибов, которых нужно пригласить, на моей ответственности». И я находил четверых-пятерых товарищей, живших в стесненных обстоятельствах; на столе появлялись жалкие, вялые от жары бархатцы, и с полным комплектом стекла, серебра и столового белья ритуал совершался, как подобает. После этого честь дворецкого на какое-то время бывала удовлетворена.

В клубе между друзьями внезапно вспыхивала беспричинная ненависть и быстро, как горящая солома, угасала; вспоминались и предавались огласке старые обиды; книга жалоб полнилась обвинениями и измышлениями. Все это забывалось, едва начинались дожди, и после трехдневного нашествия насекомых, которые не давали играть в бильярд и едва не гасили лампы, в пламени которых сгорали, жизнь начиналась заново в благословенной прохладе.

Но это была странная жизнь. Как-то в холле клуба один человек попросил соседа передать ему газету. «Возьми сам», — последовал вызванный жарой ответ. Тот поднялся, но по пути к столу упал и начал корчиться в приступе холеры. Его отвезли домой, появился врач, и в течение нескольких дней он прошел через все стадии болезни, вплоть до характерного обесцвечивания десен. Потом вернулся к жизни и, когда ему выражали сочувствие, сказал: «Помню, как поднялся, чтобы взять газету, но после этого, даю вам слово, не помню ничего, пока не услышал слов Лоури, что иду на поправку». Впоследствии я слышал, что такое забвение иногда бывает спасительным.

Хотя я был избавлен от самых страшных ужасов благодаря загруженности работой, любви к чтению и удовольствию писать о том, чем заполнена голова, наступление каждого нового сезона жары ощущал все сильнее и с его приходом внутренне съеживался.

Здесь уместно сопоставить «поворотный» случай с тем, что сказал в клубе адъютант добровольцев. Случилось это в один из жарких вечеров, кажется, 1886 года, когда я почувствовал, что моя стойкость на исходе. Возвращаясь в сумерках в свой пустой дом, я испытывал только страх перед жуткой беспросветностью, с которым, должно быть, боролся несколько дней. Я прошел через эту беспросветность и остался жив, но каким образом, не знаю. Поздно ночью я взял в руки книгу Уолтера Безанта, озаглавленную «Все в прекрасном саду». Там повествуется о молодом человеке, который стремился писать, осознал возможности наблюдений за повседневностью и в конце концов преуспел в своем стремлении. Каковы достоинства этой книги с современной «литературной» точки зрения, не знаю. Но твердо знаю, что она явилась для меня спасением в остром личном кризисе; когда я читал и перечитывал ее, она становилась для меня откровением, источником надежды и сил. Я убеждал себя, что не хуже подготовлен к литературному труду, чем герой книги, и… и в конце концов нет необходимости навсегда оставаться в Индии. Могу уехать в Лондон и прокладывать себе путь там, когда у меня появятся деньги. Поэтому начну их копить, ибо ничто больше на свете не препятствует мне поступить именно так, как считаю нужным. Следуя своему откровению я стал нерегулярно, но искренне пытаться накопить денег и создавал — неизменно с помощью книги — мечту о будущем, которая поддерживала меня. Этим я обязан исключительно и всецело Уолтеру Безанту — так я сказал ему, когда мы познакомились, и он рассмеялся, раскачиваясь в кресле, и был, судя по всему, очень доволен.