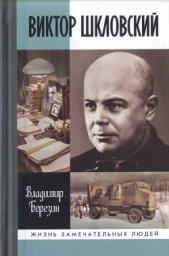

Виктор Шкловский

Виктор Шкловский читать книгу онлайн

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В 1982 году Шкловский надиктовал книгу «О теории прозы». Собственно, такая книга уже была написана в 1929 году, но спустя полвека он обстроил её множеством рассказов.

Так на дачном участке дом обрастает пристройками. У Тынянова в «Смерти Вазир-Мухтара» есть рассуждение о домах.

«Каменный дом строится не для удобства, — пишет Тынянов, — а по расчёту людей, которые в нём не будут жить. Только потом он оказывается неудобным для обитателей, сидящих, как звери в клетках. Деревянный дом строится нерасчётливо. Проходит несколько лет после его возведения, и хозяйка с изумлением замечает: дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, слева обрушился карниз (первоначально милая затея), плющ разросся как бешеный и совсем закрыл балкон, заплата на заплате. Хорошо, что обрушился карниз, он был теперь некстати.

Но дом не рушится мгновенно в пыль и мусор, он только расползается. Все его части могут перемениться, а он стоит…

В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка. Кто-то женится, рожает детей, жена умирает. Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится — хлоп, женился. Опять идут дети — и уж муж умирает. Вдова остаётся, а у детей подруги и приятели из соседнего дома, который уже расползся и полёг деревянными костьми на зелёной земле. И вдова берёт выводок к себе на воспитание. Всё это растёт, смеётся, уединяется в тёмных углах, целуется, и опять кто-то выходит замуж. Приезжает подруга, с которой лет тридцать не виделась вдова, и остаётся навсегда, возводится пристройка, ни на что не похожая.

Кто здесь мать? Дочь? Сын?

Дом один всё за всех знает: он расползается.

В нём уже все части новые» {300}.

Последняя книга Шкловского похожа на расползающийся дом.

От этого её очень интересно читать: сначала можно посмотреть, как автор складывал слова в 1929 году, а потом прочитать, что он надиктовывает спустя полвека. Иногда в текст прорывается диалог.

Это было и раньше — в «Энергии заблуждения» есть места, где изложение перебивается диалогом с тем, кто записывает. Тут этот диалог ещё более явный. Он превратился в приём, уже не скажешь, что это получилось нечаянно.

Их там много, таких диалогов.

Вот, к примеру:

«Была женщина, она говорила: воровство в детстве надо прощать. Умная женщина.

Было мне лет семь или девять, пошёл я к вешалке, и из пальто своего дяди, из кармана, взял двадцать копеек, серебром.

Вот рассказал — и легче стало.

Вы когда-нибудь воровали?

А сколько было марок?

Двадцать, много.

Прощаю, и отпускаю вам.

Легче стало, верно.

В гостях это было, детские фонари уже появились, и я, в гостях, взял кусочек этой прозрачной ленты с изображением, ну, длиной в два, нет, в три ногтя.

Дело открылось.

Мама только что волосы на себе не рвала.

Мама кричала, что её сын уже вор, что он ворует, что она утопится и бог знает что ещё.

Ведь обычная женщина.

Думаю, мама ещё и сейчас меня не простила.

Исповедь — умная штука.

Что-то вроде сосуда, который подставляется подо что-то, что само выдавливается.

Вот поговорили — и легче стало.

Как бы заново рождаешься, освобождаешься.

Посмотрите, все эти секты второго крещения, все истории со вторым крещением — они придуманы потому, что человек в детстве не тот человек, что человек потом, человек взрослый» {301}.

Если внимательно читать эту книгу, то понятно, что это никакое не литературоведение, это, конечно, сама литература.

Причём это не проза, а нечто близкое к поэзии.

Шкловский очищает речь от всяких точных ссылок.

Более того, он очищает её от всех оттенков сомнений типа «мне кажется», «по некоторым документам». Всё сразу, и всё — наверняка, как откровение.

Потом Шкловский начинает говорить — и он говорит периодами. Сначала он подводит читателя или слушателя к тому, что ему необходимо рассказать историю.

Не ему хочется, а необходимо, именно необходимо.

Потом он коротко рассказывает исторический анекдот, деталь чужого сюжета.

Например то, что Анна Каренина погибает на станции Обираловка. Станция эта, кстати, сейчас обросла городом, который называется Железнодорожный. В этот город плавно переходит Москва, а станция, разумеется, сменила имя. Ещё в 1939 году она стала станцией Железнодорожная.

Но это к слову, а Шкловский начинает рассказывать, как Анна Каренина бросается под поезд, и вот появляется деталь — это сумочка. Женщина перекладывает сумочку из руки в руку и, наконец, бросает её.

«Внимание!» — как бы кричит Шкловский, это она разрывает связь с жизнью, отбрасывает сумочку-ридикюль, сумочку-безделку.

Или вот другая история.

Сначала Шкловский говорит:

«Когда Гоголь пишет о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, то мы не думаем, что он лжёт или хвастается. Он не хуже нас знал, что птицы перелетают даже океаны, чтобы вернуться туда, где они родились.

Гоголь, говоря об этом странном полёте, сотрясает внимание читателя. Он раздвигает стены старого понимания».

Потом Шкловский перескакивает на Самсона, которого остригла Далила. Самсон в тюрьме, но у него растут волосы. Он слышит шорох этих волос, и в смертной решимости выходит в зал, где сидят враги. И рушит его своды со словами: «Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!»

А потом Шкловский заключает: «…своды падали на головы людей, остриженных „под ноль“».

Теперь смотрим, как это сделано: сначала говорится об искусстве, вспоминается о том, что искусство живёт образами и эти образы часто — преувеличения. Более того, и тому, кто придумывает образ, и тому, кто его разглядывает, это известно.

Затем рассказывается история о Далиле, которая остригла силача, лишив его силы. Но волосы растут, и силач уничтожает врагов вместе с собой.

И вот дальше следует концовка, потому что Шкловский прибавляет, что своды часто падают на людей, остриженных «под ноль».

Люди нескольких поколений в России знают, что такое стрижка «под ноль». Так стригли солдат.

Шкловский это знал, как и миллионы людей, и его читатели тоже знали.

Булат Окуджава написал:

А Дмитрий Сухарев вторил ему:

То есть Шкловский в своих рассказах создаёт как бы стихотворение с ударной концовкой, именно поэтому оно так запоминается.

Вполне библейский возраст (для русской литературы) имеет и оборотную сторону. Шкловский был свидетелем того, как уходили мальчики «с бритыми навечно головами», его сын был таким мальчиком. Погибли оклеветанные друзья, но время стало забирать и уцелевших.

Они становились только книгами — Маяковский, Тынянов, Эйхенбаум и многие другие.

Время шло, но пока ещё ничего не кончилось.

Глава тридцать шестая

ПИСАТЕЛЬ В РОССИИ ДОЛЖЕН ЖИТЬ ДОЛГО

А ты — совсем лирик: Жуковский, Пушкин и Лермонтов вместе. Живи, по крайней мере, так же долго, как и Жуковский…

Владимир Огнев описывает одну историю, стилистически безупречную.

Шкловский исполнил давний завет, который приписывается разным авторам. Кратко звучит он следующим образом: «Писатель в России должен жить долго». Обычно к этой фразе приделывают расшифровки — «чтобы написать мемуары об умерших», «чтобы успеть написать всё, что задумал».