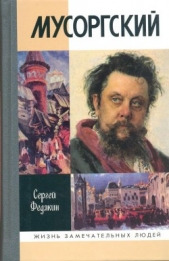

Мусоргский

Мусоргский читать книгу онлайн

Это наиболее полная биография великого композитора-новатора. Дотошное изучение архивов, мемуаров современников и умелое привлечение литературных и эпистолярных источников позволили автору воссоздать объемный образ русского гения, творчество которого окружали глухое непонимание и далекие от истины слухи.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Эй!.. Эй, ты… строчило! Со мною Бог милости тебе прислал.

— Благодарим, добрый человек. А аз, грешный, недостойный раб Божий, не сподобился зрети…

— Ладно!.. Не в том дело. Смекни-ко: заказец важный есть тебе.

— Что ж! Что ж, настрочим… мигом настрочим. По уряду, по укладу настрочим доносец лихо.

— Если ты можешь пытку стерпеть, если дыба и застенок не страшат тебя, если ты можешь от семьи отречься, забыть все, что дорого тебе… строчи!

— Господи!

— Но ежели когда-нибудь, при встрече со мной, ты выдашь меня, оборони тебя Господь тогда, помни!

— Знаешь: проходи-ко ты мимо, добрый человек; больно много посулил ты, друг мой любезный.

— Строчи, живо!

— Да дуй тебя горой… отчаливай.

Хмурый Шакловитый опускает на стойку увесистый кошель:

— Строчи!..

Всякий раз, прикасаясь к документу, Мусоргский с неизбежностью редактировал его, сокращал, дабы герой его не путался в лишних словесах, не затягивал сцену. И с неизбежностью доводил историческое свидетельство до собственного толкования событий. Подлинный донос на Хованских был подкинут неизвестным. Трое были причастны к этой бумаге. Двое запечатлели свои приметы. У третьего особых знаков не было, его эти двое должны были назвать. Мусоргский знал, насколько Шакловитому был на руку подобный документ. Он и делает его автором доноса. Именно этого энергичного, жестокого властолюбца история позже поставит во главе Стрелецкого приказа.

Приходилось и торопить события. «Грамотка» на Хованских появилась лишь в сентябре 1682-го. Сцена требовала ее сейчас. И текст исторического документа самым естественным образом входил в оперу вот так, под диктовку.

— «Царям-государям и великим князьям, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержцам…» Настрочил?

— Уж ты не сумлевайся… знай сказывай.

— «Извещают московские стрелец люди на Хованских: боярина князь-Ивана да на сына его князь-Андрея, — замутить грозят на государстве».

Всё же отдельные реплики стрельцов, подьячего, Шакловитого не давали еще должного представления о временах конца семнадцатого столетия. Нужен был «глаз со стороны»: он не видел мрачных событий, но ощутил в воздухе столицы сначала нечто диковинное, а потом разлитые всюду тревогу и страх. Вся Москва присмирела под стрельцами с мая по сентябрь 1682 года. Но «посторонних» тогда много было в русской столице. Вот и проявились эти «московские пришлые люди» во время ночных бдений Мусоргского, — не то из оснеженного воздуха Петербурга, не то из его пристального всматривания в живую жизнь далеких времен…

Год 1682-й — время «бродячее». Еще помнила Россия и тяжкое смутное время, и раскол, и гонения, и бега. «Пришлые люди» — повседневность Московской Руси. И являются на сцену сначала только их голоса (звучат издали). Весь драматизм сцены с доносом — в этом невероятном столкновении голосов. Мрачный, жесткий Шакловитый диктует, увертливый подьячий пишет, отпуская короткие реплики. За сценой — и песня «московских пришлых людей», и голоса стрельцов, нынешних распоясавшихся хозяев Москвы, ошалевших от вседозволенности: «Гой, гуляйте, гуляйте весело. Душите, гой, и лих губите смуту вражью».

Особая точность и «многомерность», «разноголосость» драматургии Мусоргского… Люди, группы людей, толпа. Везде он умеет учуять и движения лиц, и жизнь массы. И множество может то рассыпаться на отдельные реплики, то сливаться в единое целое. И человек может «нести отсебятину», противостоять не только другим лицам, но и толпе. Но и разные группы ведут себя, как особое живое существо, а значит — могут противоречить лицам и группам, но могут и сливаться с ними.

Исчезает со сцены Шакловитый. Появляются пришлые люди, с «припевками». Они как-то приблудили в столицу, озираются. На столб дивятся. Хор разбредается на реплики, на отдельные голоса:

— Что б это на Москве такое приключилось?

— Вот-то, братцы, крепко столбушек сложили!

— Экой гриб повытянуло за ночь!..

Им понять хочется, что за надпись на досках, прибитых к столбу. Рассыпавшиеся ранее голоса при взгляде на будку подьячего начинают собираться вновь, сплетаясь в сложное смысловое многоголосие, где есть и робкие, и сметливые, и разудалые…

Столь удачно обретенный ранее подьячий снова подает свой голос. Его тенор ясно различим среди прочих голосов «пришлых людей». На вопрос: «Что тут-ко писано?» — отвечает:

— Избу строил с краю, ничего не знаю…

Русские мздоимцы! Не успел ли Мусоргский насмотреться и на «дела» в своем ведомстве? Ведь и сам он на службе становился частью той бюрократии, что утвердилась с петровских времен. Но вот ведь! И до Петра всё это уже было! И как быть простому человеку перед такой, особой властью?

Робость у «пришлых» уходит. Появляется удивление. Потом и та «ухватистость», которая заставляет вспомнить, что идут всё же бунташные времена:

— Робята, взятку, взятку нудит.

— Ну, да с нас-то взятки гладки, не наживется, дьявол.

— Все ж, робята, знать бы надо, что там на столбе за надпис.

— Вот что, братцы: взымем!

— Взымем!

— Кого?

— Подьячего, да с будкой взымем, к столбу его: читай нам надпис!

И опять на месте разрозненных реплик, как в живом разговоре, — хор, полное единение. Так они и поют, «заодно», стройно, вздымая будку со «строчилой». И сквозь это пение, эту слаженную «заединшину» прорываются выкрики перепуганного подьячего:

— Ахти!.. Ахти!.. православные!.. душат, режут, ахти!.. помогите!..

Получить «монету» за свою грамотность — это привычка. Но всё же не только это заставляло подьячего «смыкать уста». Самый столб был напоминанием о недавних бесчинствах, поданных стрельцами как особенный их подвиг. Подьячий готов уже читать, но не может не проборматывать «про себя» того, чего сам страшится: «Господи, от стрельцов лихих — оборони!.. Господи… пришла… пришла моя смертушка…»

Читать не хочется. Подьячий «тупо смотрит в землю». Московские пришлые люди не отстают: «Эй, брат, с нами не шути! На проволочках нас-то не подденешь». И та надпись, которая у Сильвестра Медведева занимала не одну страницу, здесь — перебиваемая репликами пришлых — сжата в несколько отрывистых фраз: И как переменчивы «пришлые люди». На каждую реплику подьячего — отзыв: «…тож убили думного дьяка Ларионова, сына Василья…» — «Вот-то звери!» — «…ведал гадины отравные на государское здоровье…» — «Ну, это поделом»… Но верится «злодеяниям» бояр все менее, и «пришлые» откликаются на реплики читающего «строчилы» не так резко: «Еще бояр побили… Брянцевых… Всех Солнцевых». — «За что, про что? В чем провинились?» — «Чинили денежную и хлебную передачу все в перевод… забыв страх божий…» — «Вот оно что!»…

Конец читанного со столба, с этим жутким: «милостивый указ… чинить без всякие пощады», — заставляет вздрогнуть и «пришлых»: «Брешешь!.. Брешешь! Врешь ты это!»

— Как перед богом, братцы! — взывает подьячий.

Хоровой ответ «пришлых людей» уже предчувствовался композитором. Написан будет позже, с остальной частью первого действия, но вызревал сейчас — первое болезнование о бедном отечестве: «Господи! Настало времечко. Ох ты, родная матушка Русь, нет тебе покоя, нет пути, грудью крепко стала ты за нас, да тебя ж, родимую, гнетут. Что гнетет тебя не ворог злой, злой, чужой, непрошеный, а гнетут тебя, родимую, все твои ж робята удалые, в неурядице, да в правежах ты жила, жила-стонала, кто ж теперь тебя, родимую, кто утешит-успокоит?..»

Он создавал не просто оперу. Но драму самой русской истории. За калейдоскопичностью написанных эпизодов вставало дыхание давнего времени. Но сквозил и образ вечной России, с неизбежными муками, с неизбывной ее болью. Должна же она была что-то выстрадать, дабы не повторялась изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие всё та же беда, которая преследовала русскую жизнь.

Казалось, всё должно было отодвинуться от только что пережитого композитором и запечатленного им на нотной бумаге, — и одиннадцатое представление «Бориса», и поступившие в продажу ноты «Забытого», и появление «Попурри из оперы „Борис Годунов“ М. Мусоргского» в аранжировке Евгеньева. Он действительно жил уже «Хованщиной». И мир его произведения находился совсем рядом, иногда смешиваясь с той жизнью, что была вокруг него.