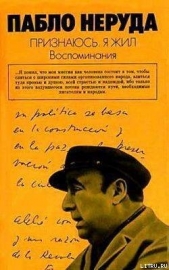

Признаюсь: я жил. Воспоминания

Признаюсь: я жил. Воспоминания читать книгу онлайн

Эта книга воспоминаний Пабло Неруды, выдающегося чилийского поэта-публициста, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии по литературе.

Книга завершена Нерудой в последние месяцы его жизни, в Исла-Негра. Уже прикованный к постели неизлечимой болезнью, он, по рассказам очевидцев, диктовал эту книгу секретарю, просматривая затем записи и внося необходимые исправления. Работа над книгой не прекращалась почти до самой смерти Неруды: последние страницы, посвященные Сальвадору Альенде, продиктованы уже в середине октября 1973 года, когда автору уже оставалось несколько дней жизни.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Безумцы среди зимы

Кстати, раз зашла речь о Рохасе Хименесе, я хочу сказать, что безумие, определенного рода безумие, часто идет рука об руку с поэзией. Точно так же, как людям здравомыслящим чрезвычайно трудно стать поэтами, так же и поэтам быть благоразумными стоит необычайного труда. Однако верх одерживает все-таки разум, и именно разум, основанный на справедливости, должен владычествовать в мире. Мигель де Унамуно, который очень любил Чили, как-то сказал: «Что мне не нравится, так это ваш девиз. Что значит „разумом или силой“? Разумом, и только разумом».

Среди поэтов-безумцев, которых я знал в те времена, был и Альберто Вальдивия. Поэт Альберто Вальдивия был самым тощим в мире человеком; желтое, будто из кости, лицо обрамляла буйная пепельная шевелюра; очки прикрывали близорукий, отрешенный взгляд. Мы звали его Скелет Вальдивия.

Он молча входил в бары и закусочные, в кафе и концертные залы, всегда бесшумно, вечно с загадочным свертком газет под мышкой. «Дорогой Скелет», – говорили ему мы, его друзья, и, когда обнимали это бесплотное тело, нам казалось, что мы сжимаем в объятиях струйку воздуха.

Он писал прекрасные стихи, пленительные, проникнутые подлинным чувством. Вот например:

Он был настоящим поэтом, этот Скелет Вальдивия, и мы называли его так любя. Бывало, мы говорили: «Скелет, поужинай с нами». Прозвище ничуть его не обижало. Иногда на его тонких губах появлялась улыбка. Он был скуп на слова, но те, что произносил, имели глубокий смысл. Тогда и сложился этот обычай – каждый год относить его на кладбище. В ночь на 1 ноября закатывался роскошный ужин – насколько позволяли тощие карманы нашей студенческой литературной юности. Наш Скелет за столом занимал почетное место. Ровно в двенадцать мы поднимали стол вместе со Скелетом и веселой процессией 'шествовали к кладбищу. Там в ночной тишине произносилась речь в честь «усопшего» поэта. А потом, один за другим, мы торжественно прощались с ним и уходили, оставляя его совершенно одного у ворот кладбища. Скелет Вальдивия свыкся с этой традицией, и в ней не было никакой жестокости, тем более что до самого последнего момента он наравне со всеми участвовал в фарсе. Прежде чем уйти, мы давали ему несколько песо, чтобы он мог там, в склепе, съесть хотя бы бутерброд.

А через два-три дня никто не удивлялся, увидев, как поэтический Скелет снова тихо входит в кафе, появляется в нашей компании. И его оставляли в покое до следующего 1 ноября.

В Буэнос-Айресе я познакомился с одним экстравагантным аргентинским писателем, которого звали или зовут Омар Виньоле. Не знаю, жив ли он еще. Это был человек огромного роста, и всегда он ходил с огромной палкой. Однажды в ресторане в центре города, куда он пригласил меня, уже у самого столика, предлагая мне сесть, он пророкотал на весь зал, полный завсегдатаев: «Садись, Омар Виньоле». Испытывая некоторую неловкость, я сел и спросил его: «Почему ты называешь меня Омаром Виньоле, прекрасно зная, что Омар Виньоле – это ты, а я – Пабло Неруда?» «Все так, – ответил он, – но в этом зале полно людей, которые знают меня лишь по имени, и некоторым из них хотелось бы намылить мне шею, а я предпочитаю, чтобы они намылили ее тебе».

Этот Виньоле когда-то был агрономом в аргентинской деревне и оттуда привез корову, к которой был нежно привязан. Он разгуливал по Буэнос-Айресу, водя ее за собой на веревке. Тогда у него вышло несколько книг, и в названии каждой из них содержался намек: «Что думает корова», «Моя корова и я» и тому подобное. Когда в Буэнос-Айресе впервые собрался международный конгресс Пен-клуба, писатели во главе с Викторией Окампо содрогнулись при мысли, что Виньоле явится на конгресс вместе с коровой. Они даже объяснили властям, какая грозит опасность, и полиция перекрыла улицы, прилегающие к отелю «Пласа», чтобы мой эксцентричный друг не пробрался со своим жвачным в роскошное здание, где проходил конгресс. Все напрасно. Когда заседание было в самом разгаре и писатели исследовали отношения между античным миром и современным пониманием истории, в зал заседаний ворвался великий Виньоле со своей неразлучной коровой, которая в довершение стала мычать, словно желая принять участие в прениях. Он привез ее в центр города, обманув бдительных полицейских, в огромном закрытом фургоне.

Тот же самый Виньоле однажды вызвал на поединок борца-кэтчиста. Профессиональный борец принял вызов и явился в указанный вечер в полный публики Луна-парк. Мой друг пришел точно в назначенный час, и опять с коровой, привязал ее в углу четырехугольной площадки и, сбросив элегантнейший халат, вышел навстречу «Душителю из Калькутты».

Корова тут была совершенно без пользы, равно как и изысканное убранство поэта-борца. «Душитель из Калькутты» набросился на Виньоле, в мгновение ока превратил его в беззащитный ком и, дабы унизить окончательно, поставил ногу на горло боевому литературному быку – под страшное улюлюканье публики, которая требовала продолжения схватки.

Несколько месяцев спустя Виньоле опубликовал новую книгу: «Беседы с коровой». Никогда не забуду необычайного посвящения на первой странице этого сочинения. Если мне не изменяет память, оно звучало так: «Эту философскую книгу я посвящаю сорока тысячам сукиных Детей, которые меня освистали и требовали моей смерти вечером 24 февраля в Луна-парке».

В Париже перед последней войной я познакомился с художником Альваро Геварой, который в Европе называл себя просто Чили Гевара. Однажды он позвонил мне в тревоге по телефону: «Дело чрезвычайной важности», – сказал он.

Я только что приехал из Испании, где мы тогда вели борьбу против Гитлера. Мой дом в Мадриде бомбили, и я своими глазами видел мужчин, женщин и детей, разорванных бомбами в клочья. Надвигалась мировая война. Мы, писатели, сражались с фашизмом на свой лад: в своих книгах старались показать, как страшна эта опасность.

Мой соотечественник держался в стороне от всякой борьбы. Это был молчаливый и замкнутый человек, работяга, всегда с головой погруженный в свои труды. Но в воздухе пахло порохом. Когда западные державы не пропустили оружие для испанских республиканцев и когда затем Мюнхен распахнул двери перед гитлеровской агрессией, война оказалась на пороге.

Итак, Альваро звал меня, и я пришел на его зов. Ведь он хотел сообщить мне нечто крайне важное.

– В чем дело? – спросил я.

– Нельзя терять времени, – ответил он. – Незачем быть антифашистом. Не надо вообще быть никаким «анти». Во всем нужно добираться до зерна, и я нашел это зерно. Я хочу поскорее рассказать тебе суть, чтобы ты бросил свои антинацистские конгрессы и занялся наконец делом. Время не ждет.

– Расскажи, в чем суть. Право же, Альваро, у меня нет пи минуты.

– По правде говоря, Пабло, я выразил свои мысли в пьесе на три акта. Я принес ее тебе прочитать. – И он стал вынимать из портфеля объемистую рукопись, не сводя с меня пристального взгляда из-под насупленных, как у старого боксера, бровей.

Я, перепуганный, стал говорить, что занят по горло, и убедил его коротко изложить мне идеи, с помощью которых он собирался спасти человечество.

– Все просто, как колумбово яйцо, [20] – сказал он. – Слушай: сколько картофелин вырастает из одной?

– Ну, четыре или пять, – сказал я, лишь бы ответить.

– Гораздо больше, – возразил он. – Иногда сорок, а бывает, больше сотни. А теперь представь, что каждый посадит по картофелине у себя в саду, или на балконе, ну, где угодно. Сколько человек живет в Чили? Восемь миллионов. Будет посажено восемь миллионов картофелин. Умножь это на сорок, Пабло, на сто. И с голодом покончено, покончено с войной. Какое население в Китае? Пятьсот миллионов, так ведь? Каждый китаец сажает одну картофелину. Из каждой картофелины вырастает сорок новых. Пятьсот миллионов умножаем на сорок. Человечество спасено.