Позвонки минувших дней

Позвонки минувших дней читать книгу онлайн

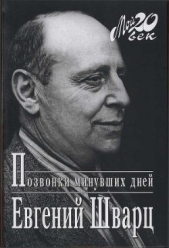

В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.

Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Кончаю эту тетрадь в унылые дни — темно и на душе, и за окном. В искупление ленинградских успехов — «Двух кленов», содоклада и прочего — я сейчас просто в загоне. Впрочем, попробуем как‑нибудь пережить все это. Итак, я вышел из Кремлевского дворца и все перебирал в душе необычный сегодняшний день. У ворот часовой указал мне калитку, через которую вышел я в сад, Александровский, и пошел по улице к Манежу, не по улице, а вдоль решетки сада. На другой день получил я тот самый внезапный удар по животу, вне всяких правил, а судьи промолчали. И мгновенно поглупел. И без того тяжелый, многопудовый съезд наш в жарком Колонном зале труднопереносим. А тут еще прибавилась и тяжесть на душе. Все поэтические представления — о позор! — исчезли из души начисто, словно я заболел и меня мутит. А тут еще замешался Роу. Звонит в панике, что сценарий может не пойти, раз обо мне такое сказано. А тут еще сообщают, что заболел Миша Козаков и на другой день умер. На второй день съезда. Прибавилась еще одна, совершенно затемняющая душу, туча. В пятницу хоронили мы Козакова на Немецком кладбище. В час началась гражданская панихида. Открыл Фадеев. Потом говорил Слонимский. Наконец последним — Федин. Начал — и едва не заплакал. А съезд тем временем шел — выступал Корнейчук, читал доклад о драматургии. Здесь я был упомянут, что было мне сообщено по крайней мере пятью- шестью людьми. Все эти дни я боялся, что свалюсь — жарко, напряжен все время до предела. Просыпаюсь рано, ложусь поздно. Засыпаю на чужих выступлениях — к примеру, на докладе Герасимова. Вчера выспался — стало полегче.

На вечернем заседании выступил Шолохов. Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где‑то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южно- русский говор с «h» вместо «г» — и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, — и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да попросту говоря — лучший. Никакая история Гражданской войны не объяснит ее так, как «Тихий Дон». Не было с «Анны Карениной» такого описания страстной любви, как между Аксиньей и Григорием Мелеховым. Не люблю влезать не в свою область. Постараюсь повторить то же самое, но точнее. Всю трагичность Гражданской войны показал Шолохов. Без его книги — так никто и не понял бы ее. И «Анну Каренину» упомянул я напрасно. Страсть здесь еще страшнее. И грубее. Ну, словом, бросаю чужую область, — смотрю я на «Тихий Дон» как на чудо. И никак не видно было сегодня ни по внешности, ни по говору, ни по тому, что он говорил, — что это вот и есть автор «Тихого Дона». Заключила вечер Галина Николаева. Голос резкий. Если в словах попадается буква «а», она растягивает на этой букве рот. Решительна, повелительна, самоуверенна, неубедительна. Пока молчала, казалась издали даже привлекательной. Сосед мой, видимо москвич, с ненавистью делал полушепотом замечания на каждое ее слово. Говоря о критике, Галина Николаева сказала, что в статьях нынешних говорят упрощенно, уж совсем не принимая во внимание творческих особенностей и силы автора, только о содержании. «С этой точки зрения Лермонтов может оказаться слабее Галины Николаевой». И когда мы выходили, то москвич бормотал в пространство: «Куда уж дальше! Объявила, что она сильнее Лермонтова». Делали столь же негромкие, но до одурения полные ненависти замечания и другие мои соседи. Выступал и министр культуры Александров [175]. Речь его примечательна была тем, что тянулась час и, к его негодованию, прервана была криками: «Регламент, регламент!» Полагаю, что впервые в своей жизни услышал министр критику снизу. Академик Виноградов [176]детски наивно рассуждал о языке современных писателей, а зал ответил ему на это полным невниманием. Говорил Кирсанов. Его наружность полностью совпадает с его сущностью. Но говорил он тем не менее интересно. На зал все негодуют за то, что встречает аплодисментами ораторов противоположных лагерей, наивно полагая, что он, зал, единое целое. Между тем довольно и ста человек из восьмисот присутствующих, чтобы создать впечатление грома аплодисментов. Говорил Корней Иванович, как всегда — на публику. Говорил на языке критиков.

Вчера вечером был я у Образцова [177]. Мне лень гвоздик забить в подошве, а Образцов за то время, что мы не виделись, перепланировал квартиру. Из четырех комнат — три огромных. Как всегда, при полном к нему уважении, мешает мне что‑то уважать его до конца. Возможно — белые ресницы. Мхатовская простота и чистота, и никакого безобразия. Нет, никакой дикости. Много вещей. Часы с кукушкой, игрушки, бокалы, венецианская люстра, три фарфоровых Образцова — один огромный, больше метра, раскрашенный, и два маленьких. Впрочем, в цвете только брюки — лицо белое. Картины в золотых рамах. Одна их них — Пуссена. Так и написано на раме: Poussin (приблизительно), потом год. Одна картина итальянская в полстены. Колонны, ступени, мощенная плитами площадь и разбросанные в разных позах на большом пространстве люди и ангелы. Главное ощущение от картины, что она произведение архитектурное, а фигуры даны для масштаба. Много вещей, очень много вещей. Разговор, как всегда, когда мне неловко, не налаживается. Но потом все же договорились, что буду я для них писать сказку «Иван — царевич и серый волк». Хорошо бы написать ее дико. Пришел домой поздно, писал еще, встал рано. Первым говорил Благой, пушкинист, человек почтенный, доктор наук, лысая большая голова, черные, огромные кусты бровей. Прыгает внутри кафедры, словно поплавок. Говорит нечто не имеющее отношения к съезду, условно глубокое и приблизительно умное. Но тем не менее я теряюсь и смущаюсь, когда аудитория сначала негромко, а потом весьма отчетливо принимается кричать: «Регламент!» — и опытный старый профессор теряется и уходит. В середине первой половины дня — сенсация. Выступает Гладков и резко осуждает Шолохова. Его вчерашнюю речь. Сейчас опять иду на съезд. Что‑то будет! На съезде содоклад Тихонова об иностранной литературе. Длинное и красное лицо и белые волосы, и никакого уважения к этим сединам я не ощущаю. Это все Коля Тихонов — отяжелевший, постаревший, но навеки не взрослый. Только прежде он обожал, чтобы его слушали, а теперь спокойно выполняет обряд — бубнит, а зал гудит. Я сбежал, а теперь беспокоюсь.

Вчера вечером мы большой компанией пошли в ВТО, а я сегодня совсем худо чувствую себя — в бане и жаре съезда [178]. На утреннем заседании первым говорил Кочетов. Он начал с того, что на выставке ленинградских художников видел картину: мальчики девочка на гимназическом балу. Написано «с живописной стороны» хорошо. У картины — толпа, но ничего картина эта не дает зрителю. Такие явления случаются и в литературе — и так далее, и тому подобное. Слушали вяло. Разговор о том, что люди, поднявшие производственную тему или тему — колхозные герои, сражающиеся на переднем крае, — задевал мало. И он ушел под аплодисменты приличные, но недружные. В своем выступлении Шагинян вступилась за Панову и напала на Кочетова. Вечером Сергей Антонов заступился за картину, которую бранил Кочетов. Все живее идет съезд, выражаясь условно и неточно, но физика его делается все трудней. Я сегодня бежал с утреннего заседания, а потом с вечернего. Пошел по улицам пройтись и подышать свежим воздухом. Мокро, как весной, идет дождь. Глядя вверх по улице Горького, почувствовал, что вспоминаю Москву 1914—15 годов. Воздух тот же. Разве бензину побольше. И еще новое, даже для последних лет, — я почувствовал, что задыхаюсь, поднимаясь вверх по улице Горького. Когда я вернулся после своего пробега, все было по — старому. Только что объявили перерыв. У книжных киосков стояли очереди. (Пока идут заседания, книжки закрывают листами бумаги и торговлю прекращают. Одно время запирали и буфет, но теперь он работает и во время заседаний.) Бродили, как тени, багровые старики. Бегали имеющие отношение к секретариату девицы с какими‑то рукописями. Когда началось заседание и слово получил Грибачев [179]— зал был уже переполнен. Стояли в проходах. Жарко и влажно было до того, что я понял: надо совсем уйти, или дело будет плохо. И вот я дома. Жду — собирались прийти Эрберги и Толя. Поговорил по телефону с Катей. В Комарове подморозило. Все тихо.