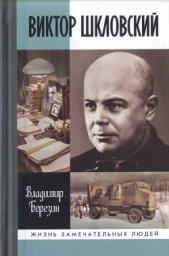

Виктор Шкловский

Виктор Шкловский читать книгу онлайн

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» Шкловский пишет: «Существует и сейчас в Европе мощное, неутихающее течение — структурализм, которое не менее сорока лет со мной спорит.

Структуралисты во главе с Романом Якобсоном говорят, что литература — явление языка» {259}.

Но после этого отступления вернёмся к рассуждениям Шкловского в книге «О теории прозы»:

«Существует стихотворение Шарля Бодлера „Кошки“.

Вот это стихотворение структуралисты выбирали и выбрали в качестве своего примера.

Авторы — люди с большим европейским именем: ученик Шахматова Роман Якобсон и знаменитый Клод Леви-Стросс [121].

Стихотворение Бодлера прочтено как группа самостоятельных сонетов. В нём сговариваются почтенные люди — суровые учёные, любовники и кошки, влюблённые в покой и тепло.

В литературе давно живёт установившаяся традиция деления рифм на мужские и женские. Названия так укоренились, что структуралисты уже не могут определить, что живёт за названиями.

Слово само по себе не существует в речи, во фразе, прозаической или стихотворной.

Слово живёт в мире. Получается так. Сейчас смотрю на пол, я говорю, что это слово мужского рода.

Посмотрю, слово „стенка“ — женского рода.

Из этого нельзя сделать выводов и относиться к словам так, как относятся к жизни между мужчиной и женщиной.

Мужские и женские рифмы чередуются в определённом установленном порядке — живут в мире. Порядок установлен поэтом не только для данного случая, — большой, хороший поэт, во многом великий, в исследовании двух авторов как бы разыгрывает сцену между мужчиной и женщиной.

Однако в русском языке существуют собака и пёс, эти существа разного наименования бывают одного пола.

Это всё собаки, и в русском языке бытуют для кошачьего рода слова „кот“ и „кошка“; у русских есть и шутливая загадка: сидит кошка на окошке, и хвост у неё, как у кошки, но всё-таки не кошка.

Разгадка — это кот.

В работе структуралистов все кошки — женщины. И все собаки в этом стихотворении — мужчины.

В этой короткой поэме, строго организованной, в сонетах определённые строки несут разгадку.

<…> Это можно сравнить с онегинскими строфами, где последняя строка несколько печально и в то же время юмористически подытоживает смысл всей строфы.

У Пушкина описывается Петербург, последняя строка будет такой: „там некогда гулял и я, но вреден Север для меня“.

Строка написана человеком, высланным из Петербурга.

Драма между кошками и людьми не только как бы объяснена в работе структуралистов, но даже имеет свой чертёж, рисунок которого похож на паркет.

В первой части статьи авторами рассматривается вопрос о мужской и женской рифме, чередовании слогов, устанавливается классификация рифм и как вывод важная роль грамматики.

Во второй части статьи на основании освещённого таким образом материала устанавливаются этапы движения стихотворения от плана реального (первое шестистишие) через ирреальное к сюрреальному; другими словами, движение от эмпирического к мифологическому.

Даётся чертёж.

Книга „О теории прозы“ издана была дважды: в 1925 и в 1929 годах.

После этого писал много. Недавно прислали из Чехословакии другие статьи на эту же тему, что-то около 500 страниц.

Разбирая архив, нашёл своё письмо Эйхенбауму от 27 марта 1955 года: „…искусство не книжно, но и не словесно, оно в борьбе за ступенчатое (чтобы было удобнее) понимание мира“.

Когда сейчас, в последние годы, каждый день работаю я над „Теорией прозы“, то это спор сердца, средство от боли сердца.

То, что было написано в 1925 году, изменилось — как изменилась жизнь.

Пишу каждый день.

Не тороплюсь. Скоро мне будет девяносто лет, и кто перепишет книгу…

Существует и сейчас в Европе мощное, неутихающее течение — структурализм, которое не менее сорока лет со мной спорит.

Структуралисты во главе с Романом Якобсоном говорят, что литература — явление языка.

Нет Ромки — остался спор» {260}.

Кажется, что у Шкловского в этом случае срабатывала ревность к той весёлой науке, которой все опоязовцы занимались яростно и небрежно, забывая о научных правилах. А спустя полвека приходят в науку люди, которые занимаются ею с куда большим академизмом.

И Шкловский, и Тынянов оказались писателями, а не академистами. И их сложная слава — с той стороны литературы, с которой она создаётся, внутри мастерской, а не с той стороны, где она изучается.

Этим и объясняется некоторая нервная интонация, деланое пренебрежение.

Однако же есть Лидия Гинзбург, столь безжалостная к Шкловскому в своих дневниках, но столь серьёзно относившаяся к нему в 1920-е. Её в недостатке научного инструментария не упрекнёшь.

С Лидией Гинзбург дружила сестра Лотмана Лидия Михайловна, оставившая чрезвычайно интересные мемуары.

Про эти мемуары надо бы рассказать отдельно.

Они стоят того, потому что, несмотря на скучноватый язык, говорится в них о трагедиях и подвигах.

А также говорится о событиях причудливых, которые кажутся выдуманными, но не выдуманы. Там сказано, в частности: «Л. Я. <Гинзбург> осуждала неспособность к примирению, ведущую к разрывам, как признак слабости характера людей. А слабыми они не были» {261}.

В последнем интервью Лидию Гинзбург спросили об авангарде.

Она отвечала: «Вот в прошлый раз вы говорили о необычайном авторитете ОПОЯЗа в вашей среде. Мне это понятно. Это нередкий случай в истории культуры, когда поколение ищет опору, условно говоря, в поколении дедов. Через головы поколения предшествующего, поколения отцов — с которым отношения почти всегда антагонистические, отношения отталкивания».

Расспрашивающая её Любовь Аркус замечает: «ОПОЯЗ был скорее философской системой, литературным явлением, нежели научным методом. И за бесстрастностью формальной школы без труда различаешь безумие неизлечённого пафоса. А вот, скажем, в структурализме пафос успешно излечён: это холодное препарирование, интересное только специалистам».

Тогда Лидия Гинзбург говорит довольно важные вещи:

«Да, но, может, вы слишком строги к структурализму? Впрочем, я не разделяла его положений, и вы правы в том, что ОПОЯЗ был силён теснейшей связью с литературой. Причём не только с литературой ему современной, но и с литературой прошлых веков, воспринимаемой с точки зрения современного человека.

Но в чём мне видится беда авангарда. Он кажется мне вторичным. В нём есть пафос разрушения, но это разрушение направлено на вещи, которые давно разрушены. Для человека моего поколения, которое, собственно, через всё это прошло, какую ещё абстрактную живопись можно придумать после Кандинского, или какие могут быть эксперименты со словом после футуристов. Для меня всё это — воспоминания моей молодости. Это какой-то очень традиционный авангард. Те же митьки, например, которые очень авангардны в своих теоретических высказываниях и в этом своём своеобразном жилстроительстве. А в живописи их много традиционного» {262}.

Впрочем, нет ничего более запутанного, чем подробности взаимоотношений научных школ.

Читателю Шкловского эти истории могут пригодиться для иллюстрации того, что литературоведение Шкловского было принципиально неакадемическим, а неким другим.

Наверное, в нём было что-то от истории, как её воспринимал младший Гумилёв, сын поэта. Ну и как тут не ревновать своё прошлое к людям, что пришли с точными приборами и знанием иностранных языков.