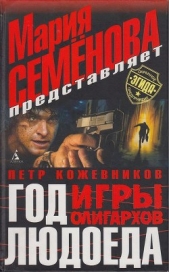

Год людоеда. Игры олигархов

Год людоеда. Игры олигархов читать книгу онлайн

Охота на Людоеда Питерского, совершающего одно злодеяние за другим, продолжается. Его тщетно ловят сотрудники милиции и агентства «Эгида плюс», секретной службы по неконституционному искоренению особо одиозных преступных авторитетов. К поискам охотника за людьми подключился знаменитый киллер по кличке Скунс. На его пути встречаются персонажи, совершающие не менее тяжкие преступления, чем Людоед Питерский, но не числящиеся каннибалами. Найдет ли Скунс Людоеда, или сам станет его очередной жертвой?

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Кому на счастье, а кому на погибель, — равнодушно произнес Мастино и направился к выходу. — Нет, бухать больше не надо! Мы сюда не нажраться пришли, а к работе подготовиться. Для этого дела надо созреть, но не переборщить, а то из тебя будет никакой охотник. Топай за мной!

Они вышли в холл, вызвали лифт и поднялись на свой этаж. Когда друзья шли по коридору, то им встретился невысокий мужчина в брезентовом плаще. Его лицо затенял поднятый капюшон.

— Вот это по кайфу! — заключил Мастино. — Один — ноль!

— Что по кайфу? — не понял Буль. — Ты это о чем?

— О том, что мы с тобой на этаже рыбака встретили! Значит, будет удача! Что ж ты, дружбачок, примет не знаешь?! — Мастино достал магнитную карту и открыл ею дверь. — Бери свою хлопушку и прячь за пазуху. Вниз и в машину! Скоро мы разбогатеем!

— Я тупею! Я тупею от этой работы, от этих людей, от этой жизни! Ты не представляешь, как в детстве, да что там в детстве — еще два года назад я так остро и незабываемо воспринимал краски и звуки окружающего мира, его запахи, его фантастические посулы… С каким трепетом, восторгом всматривался я в лица людей, — они сошли ко мне со страниц Гоголя и Достоевского! Я часами блуждал по городу и хмелел от своего соглядатайства за чужой жизнью! Торговцы и нищие, депутаты и проститутки, менты и наркоманы, — я знал про них все, я распоряжался их судьбами, я был автор! Я знал, что их жизнь начинается только тогда, когда я обращаю на них свое внимание, и замирают они в тех же позах — кто с пирожком, кто с истекающей дымом сигаретой — в тот миг, когда я почему-либо начинаю терять к ним свой колдовской интерес. — Геродот затянулся, плавно изъял сигарету из резко очерченного рта и, скосив к носу серо-голубые глаза, посмотрел на призывно мерцающий огонек. — Встретив очередной колоритный персонаж, я еле сдерживался от обморока, так захватывало дух, так билось сердце, так плавился мозг! Я отчетливо понимал, что никто вокруг меня не видит и не слышит того, что вижу и слышу я, что никому вокруг, увы, не дано моего зрения, моей памяти на мельчайшие, неуловимые для простого смертного детали, моего умения воспроизводить жизнь посредством пера и бумаги. Тогда я помнил все, и меня даже нисколько не удивляло, что на моем «жестком диске» можно уместить столько информации, включая рисунок паркета, которым я любовался в двухлетнем возрасте, и росу, которая искрилась на солнце перед зачарованными глазами пятилетнего дачника, и девичий взгляд, брошенный из вечности в вечность, который блеснул в толпе перед восьмилетним прохожим.

— Слушай, а почему ты пишешь? Ну как это у тебя вообще получается? — Еремей раскрыл ладонь левой руки, а правой с нарастающей силой опускал на нее резиновую дубинку. — Я вот тоже иногда пытаюсь что-нибудь сочинить или просто записать то, что было, ну то, что на меня подействовало. Пока ходишь, думаешь, кажется, забойные мысли сейчас весь кумпол разорвут. А как сядешь, бумагу перед клювом расстелешь, автомат возьмешь, — а слов-то и нет! В голове — тормоз! Натуральная босота! Если не секрет, скажи, откуда у тебя слова берутся?

Знаешь, я сам часто об этом думаю, почему одни могут писать, а другие — нет. Мне уже жаловались люди на то, что у них слова не рифмуются или проза не идет, — а для меня это даже странно! Я ведь все время что-то про себя пишу: у меня внутри целое бюро работает! А пишут, по-моему, знаешь из-за чего? По очень простой причине: человека не устраивает тот мир, в котором он оказался! Вот и создает этот в чем-то, как правило, ущербный человек свою модель мироздания, придумывает ситуации, распоряжается людскими судьбами. — Сидеромов еще раз насладился своей коричневой сигаретой и бросил ее в направлении железобетонной уличной урны, волею судьбы продолжающей свою службу в сторожевой заводской будке. — А потом-то, глянь: исторические фигуры с годами замыливаются, а какие-то Гулливеры да Буратино становятся с каждым веком все более живыми, осязаемыми персонажами! Да и исторические личности становятся нам известны благодаря кому? Тому же литератору, который взял да и запечатлел нам того или иного короля или людоеда. Конечно, в этих случаях не стоит уповать на объективность именитых или безвестных авторов, — что-то можно принять на веру, а с чем-то, конечно, можно и не согласиться. Я убежден, что писать беспристрастно невозможно! И потом, это же в любом случае образы! Что-то про них обязательно будет недосказано, а что-то явно преувеличено. Согласен?

— Согласен. Хорошо, а как люди пишут за каких-то животных? Ты что, тоже можешь написать рассказ от лица этой табуретки? — Уздечкин увеличил свое оружие усмирения до максимальной длины и стал окончанием дубинки тереть себе спину. — После вчерашнего зудит… А как мужики за баб пишут? Ощущения-то разные?! Или взрослый за ребенка: ты что, все о себе помнишь?

— Да, я помню все, но, между прочим, несколько выборочно. Какие были крылышки у стрекозы, которую я в четыре года поймал, помню, а что ел три дня назад на завтрак — нет. Мне кажется, человеческая память сама отбирает то, что для человека наиболее важно. Математику — одно. Скрипачу — другое. В зависимости от настройки. Вообще я себя помню с одного года. Почему я в этом так уверен? Потому что бабушка мне говорила, что именно в этом возрасте меня за щеку укусил соседский спаниель. Видишь шрам под глазом? — Геродот прижал большим пальцем левой руки округлость своей выдающейся скулы, а указательным — висок и растянул свою смуглую кожу, очевидно считая, что его шрам станет так более удобным для обозрения. — Ну вот, а я прекрасно помню, как меня в больнице кололи в живот. Кто и что говорил, как окружавшие меня люди выглядели, не помню, а вот как кололи — помню. И еще помню, как я сидел на полу, а может быть, на маленьком детском стульчике, а вокруг меня сновали люди в белых халатах. Как парусники вокруг пловца.

— Ну хорошо, а как люди этому учатся? Что, есть такие специальные курсы или институт? — Уздечкин уменьшил дубинку и повесил ее за пояс. — Ну вот боксу могут научить, стрельбе, а этому как?

— Да есть, конечно. Вон, в Москве Литературный институт работает, который еще Максим Горький основал. В наш универ можно на журналистику или филфак поступить. Но главное-то не в этом. Есть такая формула: писать не учат! — Сидеромов встал с засаленной табуретки, оправил камуфляж и скосился на свое сомнительное отражение в увешанном паутиной треснутом оконном стекле. — Если тебе есть чем поделиться с другими людьми, ты сядешь и будешь писать, а если нет — все псевдотворческие потуги, я думаю, тщетны.

— Слушай, а если ты все время разный, ну как ты сам выражаешься: сегодня — чайник, завтра — пенсионер, позже — вампир, — вольтануться-то нельзя? — Еремей тоже окинул взглядом крепкую, но не такую могучую, как у него самого, фигуру друга и посмотрел на свои опухшие после ночной битвы кулаки. — Ты сам себя по концовке не боишься потерять?

— Чем больше я пишу, то есть чем глубже погружаюсь в мир чужих судеб, тем яснее чувствую, что у меня нет своего собственного лица, нет желаний, нет убеждений. Сейчас я понимаю, что это началось у меня в детстве: я постоянно закрывал свое лицо чьей-то маской и играл чью-то, но не свою роль. Я подражал тем людям, животным, даже предметам, которые производили на меня ощутимое впечатление, я копировал их речь, манеры. Иногда мне даже казалось, что у меня проявляется внешнее сходство с каким-то негодным старикашкой-педофилом или сожженным молнией деревом, с вывихнутыми ветром разлапистыми ветвями. Ты мне можешь и не поверить, но я уверен, бывали случаи, когда меня вполне могли спутать с одним из моих оригиналов. — Сидеромов лукаво глянул на собеседника и улыбнулся. — А безумие меня не пугает. На людей посмотришь, так среди них нормальный человек — чрезвычайно редкий случай. Я ведь работаю не ради того, чтобы добиться каких-то почестей или поразить мир, — нет, мне действительно бывает необходимо поделиться с кем-то версией того или иного созревшего во мне героя или сюжета.