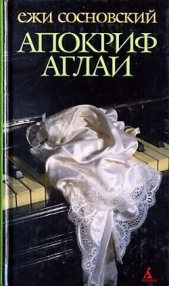

Апокриф Аглаи

Апокриф Аглаи читать книгу онлайн

«Апокриф Аглаи» – роман от одного из самых ярких авторов современной Польши, лауреата престижных литературных премий Ежи Сосновского – трагическая история «о безумной любви и странности мира» на фоне противостояния спецслужб Востока и Запада.

Героя этого романа, как и героя «Волхва» Джона Фаулза, притягивают заводные музыкальные куклы; пианист-виртуоз, он не в силах противостоять роковому любовному влечению. Здесь, как и во всех книгах Сосновского, скрупулезно реалистическая фактура сочетается с некой фантастичностью и метафизичностью, а матрешечная структура повествования напоминает о краеугольном камне европейского магического реализма – «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

– Давай, Адам, выкладывай, почему твоя мама всем рассказывает, что сын у нее вырос блядью мужского пола. Ты что, в партию вступил?

Адам присматривался, как она костистыми пальцами вытаскивает из пачки сигарету.

– Тетя, дай закурить.

– Давай, трави легкие, трави. В конце концов, ты же не на трубе играешь. – Она закашлялась. – Ну так выкладывай, да не смей врать.

– Мама действительно так говорит?

– Ну что ты, твоя мать, как всегда, comme il faut, [51] так что ты, надеюсь, не думаешь, будто она способна сказать что-то человеческим голосом. Но смысл именно такой.

Адам вздохнул.

– Я отделился, живу теперь в другом месте. И вообще не понимаю, чего ради такой шум поднят, – не слишком искренне произнес он.

– Но ты играешь?

– Как видишь.

– Пока я вижу, что ты пьешь кофе и обкуриваешь старушку. Зрение, дорогой мой, у меня еще в норме. Значит, дело в женщине.

– Да. Возможно, причина в том, что начали мы не со свадьбы.

– Гм. Должна тебе сказать, что Реня еще до войны была не от мира сего. А можно узнать, каковы планы относительно une belle femme, [52] которую наш чудесный мальчик имеет честь заваливать на спину?

– Тетя!

– Что такое? Ты иначе себе это представляешь?

– Иначе.

– Ах, ах! – Заученным жестом она подняла руку к виску. Серебряные кольца и браслет странным образом контрастировали со старческими пятнами на пальцах. – Я не хотела тебя оскорбить. О, пришел наш регент Молчун. – Отец поставил перед ней чашку. – Спасибо. – Когда же дверь за отцом закрылась, Люся доверительным тоном добавила: – Почему они решили угощать меня ромашкой? Я не хуже их помню, что у меня был инфаркт, но кофе все-таки лучше.

– Тетя, это не ромашка. Это зеленый чай, друг отца привез его из Болгарии, и отец считает его деликатесом.

– Ну, он мог бы в крайнем случае объяснить мне, что это. Значит, жизнь у тебя была невыносимая и ты сорвался с цепи, да?

Адам рассмеялся, однако кожей чувствовал, что доверять Люсе нельзя: она всегда производила впечатление бесцеремонной бунтарки, этакого enfant terrible [53] в почтенном семействе, но он знал, что все это показное, – в подлинно конфликтной ситуации она на удивление смягчалась, искала компромиссов, как, например, на службе, где (чтобы не идти в коммунисты) она записалась в Стронництво Демократычне, [54] за что, кажется, тут же получила повышение, или, когда мать Войтека (да, да, моя мама) пришла к ней в слезах и рассказала, что у ее мужа, архитектора, появилась женщина и она подает на развод, Люся тотчас пересказала это родителям Адама (который подслушивал из другой комнаты, куда его отправили) с неожиданным комментарием, что любой ценой нужно избежать скандала да к тому же бедная Тереска слишком мало зарабатывает, чтобы в одиночку вырастить сына даже с учетом алиментов. В общем Адам любил ее слушать, его забавляла манера, в какой она излагала факты, однако то была всего-навсего забава, стилистическая игра, декламация без реальных последствий. Вдобавок по характеру тетка была сплетницей, и можно было быть стопроцентно уверенным, что все сказанное сейчас Адамом еще до наступления вечера будет пересказано его матери.

– Да ни с какой цепи я не сорвался, – осторожно возразил он. – Небольшое семейное недоразумение, просто мама немножко впадает в истерику. Ты же знаешь, какая она.

– Какая у тебя мама, chéri, [55] ты можешь мне не рассказывать. Я знаю ее как облупленную, сидела еще у ее колыбельки. В сравнении со мной динозавры – это детсадовцы. – Люся с отвращением отхлебнула из чашки, отставила ее, воздев очи горе, и встала со стула. – Но лицемерия, мой милый, я не выношу. Ты прекрасно знаешь, что это не мелкое недоразумение, для твоей матери это – землетрясение. Она всегда хотела быть актрисой. И она стала актрисой – в тебе. И если ты просрёшь этот конкурс… Ладно, до свидания.

То, что Люся сказала напоследок, пусть это было коротко и по характеру несколько театрально, – и особенно поспешный уход, – произвело на Адама такое впечатление, что, возвратясь на Желязну, он решил проверить, в каком состоянии находится пианино. «В конце концов, – решил он, – я могу заглушить струны и упражняться всухую». Правда, в нем сохранилось достаточно скепсиса, чтобы подумать, что если он – как порой высказывала предположение мать – и сошел с ума, то, судя по тете, в их семействе он не исключение. Но одновременно теперь он яснее, чем когда-либо, понимал, что дело вовсе не в его участии в конкурсе, не в Шопене и даже не в его судьбе и карьере – дело в исполнении мечты матери, в оправдании смысла всей ее жизни. Это понимание обрушилось на него всей своей тяжестью, и хоть внутренне он бунтовал, убеждал себя, что недопустимо решать свои проблемы за счет другого человека, тем не менее впервые в тот день он довольно холодно поздоровался с Лилей и открыл крышку пианино. Раздались первые звуки – чудовищно фальшивые, звучало это кошмарно, словно он нанялся играть шлюхам на Диком Западе, а то и хуже того; чтобы как-то исправить настроение, он перешел на Джоплина, «Entertainer» на этом инструменте еще можно было кое-как слушать, но посередине клавиатуры несколько клавишей не действовали, только глухо трещали. Он прекратил играть. И в этот момент в комнату вошла Лиля. Она успела переодеться, на ней было летнее кремовое платье до середины бедер, уже достаточно поношенное, словно пришедшее со времен детства, из давних времен. Она встала рядом с ним, а когда он откинулся, закрыла клавиатуру. Села на крышку и, многообещающе улыбаясь, раздвинула ноги. Под платьем на ней ничего не было; Адам наклонился и засунул ей между ног лицо. Пахло ванилью.

9

– Ванилью? – переспросил я. – Запах, скорее, необычный.

Адам с трудом закивал головой. В ту ночь мы выпили больше, чем обычно, за окном уже светало. Сидели мы у меня.

– Ты прав, – хрипло пробормотал он, – но я узнал об этом значительно позднее. У нее между ногами пахло ванилью. Вот такая, понимаешь, она была.

Я с минуту обдумывал сей незаурядный факт. Потом потянулся к бутылке, но почувствовал, что это не самая мудрая мысль.

– А через два дня был отборочный конкурс.

– И что? Ты принял в нем участие?

– Да. Принял. От Люси я узнал, что родственникам мать рассказывала все по-другому. Да, я участвовал, участвовал. Пара у меня хватило на два этапа. Технически я по-прежнему был неплох, в общем это не было проблемой, хотя чувствовалось, что я сдал. Совсем немного. Но на втором этапе я думал совершенно о другом. Понимаешь? Все было превосходно, только без души. Беглость пальцев. И то самое скерцо, оно не получалось у меня так, как мне хотелось. Когда я сошел с эстрады, ко мне подошел профессор и спросил без всякой агрессии, скорее с изумлением: «Пан Адам, что с вами происходит?» Разумеется, если бы он вступился за меня, я прошел бы и в следующий тур, вполне возможно, это был просто кризис… Но, наверно, он не захотел. Мама предусмотрительно не стала распространяться, что я принимаю участие в отборе, так что ей потом было легко говорить, будто я вообще даже не пошел туда. Совершенно убитый, я хотел навестить ее, когда убедился, что меня нет в списках допущенных к следующему туру. Кажется, я решил проявить смелость и самому объявить ей об этом. Но она уже знала. Она приняла меня в коридоре и сразу же начала кричать, ругала меня самыми последними словами, а Лилю называла не иначе, как потаскухой, но все дело было в ней самой, это было какое-то безумие: она кричала, что я сломал ей жизнь, что втоптал ее в грязь, что я поступил подло… На меня тоже что-то нашло. Я орал на нее, что она никогда меня не любила, что мучила меня столько лет ради собственного удовольствия, орал, чтобы она отцепилась от меня, а когда она разрыдалась, я просто не мог на это смотреть и потому хлопнул дверью и сбежал. Лиля была дома, хоть время еще было рабочее, и я расплакался от стыда и благодарности, что она существует. При ней я как-то оттаял. А потом я решил, что за все надо платить, и я выбрал то, что для меня важнее.